|

1993

|

|

24 февраля 1993 года Президентом Украины был подписан Указ, которым была ОСНОВАНА АКАДЕМИЯ МЕДИЦИНСКИХ НАУК УКРАИНЫ — научный центр, целью которого является координация фундаментальных исследований в области медицины. Указом определены статус Академии, её основные задачи и установлена численность.

Сайт НАМН Украины

Создание Академии медицинских наук было закономерным и необходимым этапом в развитии медицинской науки в Украине. Закономерным потому, что украинская медицина имеет богатую историю, связанную с именами выдающихся ученых в области теоретической, клинической и профилактической медицины прошлого и настоящего, создавших известные научные школы в научно-исследовательских учреждениях и медицинских вузах страны. Это было необходимым этапом, потому, что именно Академия способна эффективно решать такие задачи, как определение приоритетных направлений развития медицинской науки, проведение на высоком научном и методическом уровнях фундаментальных и прикладных исследований, содействие интеграции академической, вузовской и отраслевой медицинских наук и формирование единой политики в этой сфере.

Этим актом были подтверждены намерения государства развивать медицинскую науку с целью поддержания на должном уровне охрану здоровья населения Украины.

Для выполнения Указа Президента вышло постановление Кабинета Министров Украины, в котором президентом-организатором Академии был назначен академик А.Ф. Возианов, назначены 25 академиков-учредителей, а также определен перечень научных учреждений, которые должны были войти в состав Академии.

В 1991 году в АН Украины (тогда еще АН УССР) было организовано отделение проблем медицины. Но ведущие ученые-медики понимали необходимость создания в Украине Академии медицинских наук. В ноябре 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Основы законодательства Украины о здравоохранении», в 20-й статье которого было включено следующее: «Высшим научным медицинским учреждением Украины с уставом самоуправляющейся организации и независимым в проведении исследований и разработке направлений научного поиска является Академия медицинских наук Украины».

Во исполнение этого закона и было начато создание Академии. Принципы организации Академии медицинских наук были обсуждены на встрече президента Национальной академии наук академика Б.Е. Патона и академиков Н.Н. Амосова, А.Ф. Возианова, Ю.И. Кундиева, Е.М. Лукьяновой, В.В. Фролькиса, А.А. Шалимова с Президентом Украины Л.М. Кравчуком.

В дальнейшем на общем собрании АМН Украины академик А.Ф. Возианов был избран президентом Академии, вице-президентами избраны были академик Ю.П. Зозуля и В.В. Фролькис, а после смерти В.В. Фролькиса вице-президентом стал академик Ю.И. Кундиев. Позже еще одну должность вице-президента занял академик Л.Г. Розенфельд. До 1997 года должность главного ученого секретаря АМНУ занимал член-корреспондент АМНУ Ю.И. Губский, а с 1997 года на эту должность избран член-корреспондента АМНУ В.А. Михнев.

В состав АМН Украины первоначально входило 13 научных учреждений. Позднее было создано еще шесть научных учреждений. Кроме того, в 2000 году постановлением Кабинета Министров Украины в подчинение Академии было передано еще 18 научно-исследовательских институтов.

24 февраля 2010 года Указом Президента Украины Академии медицинских наук Украины был предоставлен статус Национальной.

В учреждениях НАМН работают более 20 тысяч человек, в том числе около трех тысяч ученых.

|

|

1962

|

|

24 февраля 1962 года в Закарпатской области родился Михаил Иванович ФИЦА — актер театра и кино. Заслуженный артист Украины (2012). Лауреат ІІ премии Всеукраинского конкурса чтецов имени Леси Украинки. Лауреат Всеукраинского фестиваля моно-искусств «РОЗКУТТЯ». Лауреат Международного фестиваля этнических театров национальных меньшинств (2010, Мукачево).

Михаил Фица окончил театральное училище, Киевский театральный институт имени И.К. Карпенко-Карого. Работал в Национальном академическом украинском драматическом театре имени Марии Заньковецкой (Львов), Крымском академическом русском драматическом театре имени Максима Горького (Симферополь), Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки, Киевском драматическом театре «Браво», Монотеатре «МИФ». Сыграл 70 театральных ролей (25 главных) в спектаклях, среди которых: «Записки сумасшедшего» Н.В. Гоголя;

«Исповедь» Жан Жене;

«Дневник вора» — композиция на стихи В. Палинского «Макбет»;

моноспектакли на стихи Т.Г. Шевченко и Леси Украинки и др.

Снимался в сериалах: «В поисках истины» (документальный детектив телеканала СТБ, в роли Маршала Рокоссовского); «Чужие ошибки» (документальный детектив телеканала СТБ, две главные роли).

Роли в кино: 1993 — «Западня», 2007 — «Держи меня крепче», 2007 — «Сердцу не прикажешь», 2009 — «Ковшик (10-я серия)», 2009 — «Возвращение Мухтара-5» — Лапшин, 2009 — «Бессмертный компромат» (17-я серия), 2009 — «По закону» — Павел Острогин, 2010 — «Крапленый приз» (78-я серия), 2010 — «Возвращение Мухтара-6» — врач в больнице, 2011 — «Минута славы» (44-я серия), 2011 — «Возвращение Мухтара-7» — алкаш, 2011 — «Одиноких просят беспокоиться» (IV фильм), 2011 — «Картина мелом» — Константин Левин, начальник отделения, 2012 — «Женский доктор» (8-я серия «Акселератка») — отец Дениса, 2012 — «Порох и дробь» (X фильм «Затянувшаяся расплата») — эпизод, 2012 — «Пять лет и один день» — Семён, смотрящий у нищих и др.

Википедия

Кино-Театр.ru

|

|

1960

|

|

24 февраля 1960 года в Киеве родился Алексей Львович ЗОТИКОВ — украинский журналист, сценарист. Кандидат исторических наук (1986).

В 1982 году окончил исторический факультет Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко и в 1986 году — аспирантуру Института этнографии имени Н. Миклухо-Маклая АН СССР.

Алексей Зотиков — автор ряда научно-популярных фильмов, снятых на студии «Киевнаучфильм».

Он является автором и ведущим историко-краеведческой программы «Телемания» (студия «1+1», Украина, 104 выпуска, 1996—1998), ежедневной познавательной программы о Киеве «Дай пять!» (телеканал ТЕТ, 1997—2000), еженедельной программы прямого эфира «Тайный мир» (Новый канал, 2000—2001).

Сценарист документального сериала об истории Одессы «Это делалось в Одессе» («5 канал-Петербург»).

Его авторству принадлежит немало статей на историческую, этнографическую, краеведческую тематику, посвященных известным личностям украинского прошлого.

Фильмография:

«Зеленая Украина» — цикл фильмов о переселенцах с Украины на Дальний Восток России и в Китай (пять фильмов, 2002, эфир — телеканал СТБ);

«200 лет спустя. Вновь на юге» — цикл юбилейных телепрограмм о А.С. Пушкине (21 выпуск, эфир — телеканал «Интер», 1999);

«Дорога домой» — цикл фильмов о культурных регионах Украины (15 фильмов, эфир телеканала «Интер» 2003—2004);

Документальный телесериал «За далью века» (10 серий, эфир — ТРК «Эра», 2005);

Документальный телесериал «Это делалось в Одессе» (4 фильма, «5 канал-Петербург» (Россия), 2007—2008);

Документальный телесериал «Живая память региона» (10 фильмов, эфир – ТРК «Эра», 34-й и 51-й каналы Днепропетровского областного телевидения, 2010);

Документальные фильмы «Круг Радости» (ТРК «Эра», 2011);

«Кіевъ-Столыпино-Київ» (ТРК «Эра», 2011);

«На его территории» (ТРК «Эра», 2011);

«Ожерелье для единственной» (ТРК «Эра», 2011);

«Его звали Дед» (ТРК «Эра», 2011) и др.

Его звали Дед

Википедия

|

|

1959

|

|

24 февраля 1959 года в Одессе родился Александр Михайлович БЕЛОСТЕННЫЙ — баскетболист, Олимпийский чемпион, чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы. Заслуженный мастер спорта СССР (1988).

Центровой. Рост — 214 см. Размер ноги — 51-й. Знаменит тем, что ему присваивали трижды звание Заслуженный мастер спорта СССР и каждый раз заново (а не восстанавливали в звании). Играл за киевский «Строитель» 1977—1979, 1981—1989. Спортивные достижения: Олимпийский чемпион 1988;

Бронзовый призер Олимпийских Игр 1980;

Участник Олимпийских Игр 1992 (IV место);

Чемпион мира 1982;

Серебряный призер Чемпионата мира 1986, 1990;

Чемпион Европы 1979, 1981, 1985;

Серебряный призер Чемпионата Европы 1977;

Чемпион СССР 1980, 1989;

Серебряный призер чемпионатов СССР 1977, 1979, 1981;

Обладатель Кубка Испании, 1990.

В последние годы жизни Александр Белостенный был владельцем ресторана Ratskeller на 400 мест в Трире (Германия), который находился в центре города и пользовался большой популярностью у туристов.

Умер 24 мая 2010 года от рака легких в Трире.

Википедия

Енциклопедiя Сучасної України

Александр Белостенный: «Никогда не забуду свою самую дорогую сигарету, которую выкурил. В тысячи полторы долларов обошлась она мне, а может, и больше»

|

|

1959

|

|

24 февраля 1959 года в городе Кадиевка, ныне Стаханов Луганской области, родился Владимир Викторович ГОРЯНСКИЙ — известный украинский актер театра и кино. Народный артист Украины. Лауреат Национальной премии «Человек года» в номинации «Актёр года» в 2002, 2003 и 2005 годах. Лауреат премии «Колесо фортуны». Дважды лауреат премии «Киевская Пектораль»: 1997 год — в номинации «Лучшая мужская роль» за роль Мессира Ничи в спектакле «Комедия о прелести греха» Н. Макиавелли, 2003 год — в той же номинации за роль Подколёсина в спектакле «Женитьба» Н. Гоголя.Окончил Днепропетровское театральное училище. По окончании — актер Днепропетровского русского драматического театра имени Максима Горького. Окончил Киевский государственный театральный институт имени И.К. Карпенко-Карого по специальности организатор зрелищных мероприятий. С 1989 года — актер Театра драмы и комедии на Левом берегу. Горянский активно играет в театре, много снимается в кино, исполняет романсы и временами судит разнообразные фестивали. Владимир Горянский.

Часть I из трех

С 2004 года — ведущий ряда передач на телеканале «Интер». Кавалер орденов «Святого Владимира», «Дружбы», «Почета». ВикипедияСайт Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу ДнепраКино-Театр.ruИнтервью газете «Факты»

|

|

1954

|

|

24 февраля 1954 года в Киеве родилась Любовь Залмановна УСПЕНСКАЯ (урождённая — СИЦКЕР) — певица, исполнительница городского романса и русского шансона. Многократная обладательница премии «Шансон года».Мать Любови Успенской умерла при родах, и до пяти лет её воспитывала бабушка. Потом отец, директор Киевской фабрики бытовой техники, повторно женился, и они стали жить с мачехой. Ещё в раннем детстве отец принялся самостоятельно обучать дочь игре на баяне. Окончила музыкальную школу и Киевское музыкальное училище имени Глиэра. Работала в Киеве, записывалась с Григорием Бальбером, успешно выступала в ресторане «Дубки» (ул. Стеценко, 1). В 1978 году вместе со вторым мужем, Юрием Успенским, эмигрировала в США. Пела в ресторане, позже смогла записать альбом, для которого написал несколько песен Вилли Токарев. Второй альбом записала совместно с Михаилом Шуфутинским. Для вышедшего в 1985 году в США на грампластинке альбома My Loved One певица записала песню «Гусарская рулетка» из кинофильма «Долгий путь в лабиринте» (1981). Эта версия пользовалась определённой популярностью даже в СССР. С начала 1990-х годов живёт в Москве, выступает с концертами, в радио- и телепередачах. С 21 сентября 2014 года — 14 августа 2015 года была в составе жюри музыкальной передачи «Три аккорда» на Первом канале. Любовь Успенская — «Любимый»

Любовь Успенская — «К единственному нежному»

ВикипедияВыступления (YouTube)

|

|

1934

|

|

24 февраля 1934 года в Свердловске родился Виктор Николаевич КУРИН — оперный певец (баритон), педагог. Народный артист Украины (2002). Народный артист Молдавской ССР (1974). Профессор Национальной музыкальной академии Украины имени П.И. Чайковского (1992). Лауреат конкурсов вокалистов: Всеукраинского имени Н.В. Лысенко (1962, Киев — I премия) и Всесоюзного имени М.И. Глинки (1962, Москва). В 1964 году окончил вокальный факультет Киевской государственной консерватории имени П.И. Чайковского (класс Д.Г. Евтушенко). В 1954—1965 гг. — солист Ансамбля песни и танца Киевского военного округа. С 1965 по 1975 год — солист Молдавского театра оперы и балета. В 1974—1975 гг. — преподаватель сольного пения в Кишинёвском институте искусств. В 1975—1988 гг. — солист Киевского театра оперы и балета имени Т.Г. Шевченко. Оперные партии: Риголетто («Риголетто» Дж. Верди);

Граф ди Луна («Трубадур» Дж. Верди);

Амонасро («Аида» Дж. Верди);

Жермон («Травиата» Дж. Верди);

Виктор Курин — Ария Жермона

из оперы Дж. Верди «Травиата».

Запись 1968 г.

Фигаро («Севильский цирюльник» Дж. Россини);

Валентин («Фауст» Ш. Гуно);

Пролог и Тонио («Паяцы» Р. Леонкавалло);

Остап («Тарас Бульба» Н. Лысенко);

Султан («Запорожец за Дунаем» А. Гулак-Артемовского);

Мишук («Тихий Дон» И. Дзержинского);

Елецкий («Пиковая дама» П. Чайковского);

Князь («Чародейка» П. Чайковского);

Мазепа («Мазепа» П. Чайковского);

Грязной («Царская невеста» Н. Римского-Корсакова);

Князь Игорь («Князь Игорь» А. Бородина) и др.

Спел свыше 500 сольных концертов.

Фильм «Поет Виктор Курин». I часть из трёх

С 1982 года — педагог, с 1992 года — профессор Киевской консерватории имени П.И. Чайковского (ныне Национальная музыкальная академия Украины имени П.И. Чайковского).

Известные выпускники класса профессора В.Н. Курина: тенора Михаил Вишняк, Александр Гурец, Иосиф Киш, Михаил Мациевский; баритоны Александр Багмат, Александр Бойко, Андрей Евтушенко, Леонид Завирюхин, народный артист Украины Павел Зибров, Николай Ильченко, Владимир Капшук, Игорь Мокренко, Валерий Мурга, Владимир Симоненко; басы Дмитрий Агеев, Назар Павленко, Олег Сычев, Леонид Тищенко; сопрано заслуженная артистка Украины Наталия Кречко Надежда Славинская; меццо-сопрано Ирина Житинская, Анна Лабуть, Вероника Канинская-Машкевич и др.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1972), Юлиуса Фучика (Чехословакия), медалями.

Ушел из жизни 13 мая 2005 года в Киеве, похоронен на Байковом кладбище.

Енциклопедiя Сучасної України

Википедия

Сайт памяти Виктора Курина

|

|

1930

|

|

24 февраля 1930 года в многодетной семье в Кишинёве, находившемся в ту пору в составе Бессарабии, аннексированной Румынией, родился Григорий Николаевич ЧАПКИС — украинский танцовщик и хореограф. Народный артист Украины (2010). Лауреат трёх международных конкурсов. Вскоре семья переехала в Бендеры (где Григорий Чапкис в 1940 году поступил в танцевальный кружок местного Дворца пионеров), а в годы Великой Отечественной войны эвакуировалась в Казахстан. После окончания войны семья поселилась в Киеве, где Григорий Чапкис поступил в железнодорожное училище и в ансамбль песни и пляски общества «Трудовые резервы». В 1946—1972 годах работал в Украинском ансамбле песни и танца, с 1949 года — первым балетмейстером киевского Театра имени Ивана Франко, в 1980-е годы — заместителем директора Театра драмы и комедии на Левом берегу Днепра. Танец «Повзунець» с участием Г.Н. Чапкиса.

Хореограф П.П. Вирский

В 1988—1990 годах жил в Италии. С 2006 года — судья и один из руководителей телевизионного проекта киевского канала «1+1» «Танцы со звёздами». С 2007 года — руководитель Школы танцев Чапкиса. Роли в кино: 1992 — «Дорога никуда» — полицейский начальник, 2008 — «Осенний вальс» — балетмейстер, 2008 — «Ломбард» — криминальный авторитет. Григорий Чапкис. Жизнь в танце

Григорий Чапкис — автор книг «Танец и Любовь: секрет долголетия» (2007), «Мои женщины: невыдуманные истории» (2010). Википедия (укр.)Кино-Театр.ru

|

|

1918

|

|

24 февраля 1918 года в селе Подгайное, ныне Иванковского района Киевской области, в крестьянской семье родился Иван Васильевич СЕРГИЕНКО — один из руководителей подпольной и партизанской борьбы в Украине, секретарь Киевского подпольного обкома КП(б)У. Герой Советского Союза (1965, посмертно).

Член ВКП(б) с 1938 года. В 1938 году был призван в ряды Красной Армии. В 1939—1940 годах участвовал в советско-финляндской «зимней» войне. После демобилизации из армии в 1940 году был директором начальной школой в Подгайном. Когда началась Великая Отечественная война Иван Сергиенко принимал активное участие в строительстве оборонных сооружений для защиты Киева. 5 июля 1941 года Ивана Сергиенко вызвали в Киевский обком партии, где предложили ему остаться в тылу немецко-фашистских захватчиков секретарём Розважевского подпольного райкома КП(б)У и секретарём запасного Киевского подпольного обкома КП(б)У. 22 августа 1941 года вражеские войска захватили Розважевский район. С этого времени развернуло свою деятельность розважевское партийное подполье во главе с И.В. Сергиенко. Оккупационным властям стало известно, что в районе действует хорошо законспирированное подполье. Гитлеровцы любой ценой старались добыть сведения о подпольщиках и партизанах. Они проводили массовые аресты активистов в селах. Весной 1942 года был арестован и расстрелян ряд подпольщиков в Розважевском районе. Среди расстрелянных был и отец И.В. Сергиенко. Гитлеровцы прилагали много усилий, чтобы уничтожить и самого И.В. Сергиенко. Гестапо напало на след подпольщиков и в ночь с 17 на 18 января 1943 года арестовало большинство его членов, в том числе и И.В. Сергиенко. 25 января 1943 года после страшных пыток Иван Васильевич Сергиенко и его друзья по подпольной борьбе были расстреляны. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года за особые заслуги, мужество и героизм, проявленные в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны секретарю Киевского подпольного обкома КП(б)У Ивану Васильевичу Сергиенко посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденом Ленина. В 1965 году в Киеве именем Героя названа улица и на фасаде доме в начале улицы установлена аннотационная доска.

Сайт «Герои страны»

|

|

1917

|

|

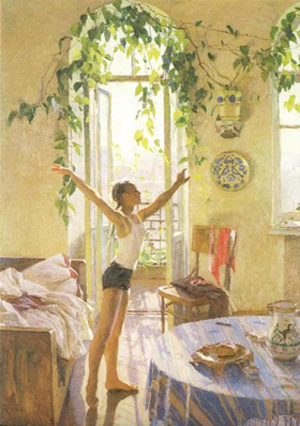

24 февраля 1917 года в Смоленске в семье художника, графика и преподавателя словесности Нила Александровича Яблонского (1888—1944) родилась дочь — Татьяна Ниловна ЯБЛОНСКАЯ — выдающийся живописец, педагог. Народный художник СССР (1982). Действительный член Российской Академии художеств (1992; действительный член АХ СССР с 1975), действительный член Академии искусств Украины (1992). Трижды лауреат Государственной премии СССР (1949, 1951, 1979), Государственной премии Украины имени Т.Г. Шевченко (1998). Герой Украины (2001). Почетный гражданин города Киева (2001). В 1928 году семья переехала в Украину, в Одессу, а в 1930 году — в Каменец-Подольский, затем в Луганск, где Яблонская окончила семилетку (в 1933 году) и поступила в Киевский художественный техникум. После его ликвидации (в 1935 году) становится студенткой живописного факультета Киевского художественного института. В 1941 году окончила институт по специальности «художник-живописец» (мастерская профессора Ф.Г. Кричевского). Преподавала там же в 1947—1973 гг. (с 1967 года — профессор). Автор пейзажей и тематических картин «Хлеб» (1949, Третьяковская галерея; Государственная премия СССР, 1950), «Весна» (1950, Русский музей, Санкт-Петербург; Государственная премия СССР, 1951), «Над Днепром» (1954), «Вместе с отцом» (1961; обе работы в Национальном художественном музее Украины, Киев), «Безымянные высоты» (1969), «Вечер. Старая Флоренция» (1973; обе работы в Третьяковской галерее), «Жизнь идет» (1971) и многие др.

Т. Яблонская, «Хлеб», 1949 г.

Т. Яблонская, «Утро», 1954 г.Сестра — художница Елена Яблонская, брат — архитектор Дмитрий Яблонский. Первый муж — художник Сергей Отрощенко, второй муж — художник Армен Атаян. Дочери — художницы Елена Бейсембинова (Отрощенко), Ольга Отрощенко, Гаяне Атаян, внучка Ирина Атаян тоже художница. Умерла 17 июня 2005 года в Киеве, похоронена на Байковом кладбище. ВикипедияНеповторимая Татьяна ЯблонскаяОльга Савицкая «Она всегда жила «распрямившись»Интервью с Еленой Сергеевной Бейсембиновой

|

|

1903

|

|

24 февраля 1903 года (11-го по ст. ст.) в Киеве в состоятельной семье банкира Леона (Арье) Борисовича Немировского и Фанни Маргулис родилась Ирина Львовна НЕМИРОВСКАЯ (фр. Irene NEMIROVSKY) — французская писательница, наиболее известная своим романом «Французская сюита», написанным во время Второй мировой войны. Лауреат литературной премии Ренодо (посмертно, хотя этой премией награждают только здравствующих авторов).

С началом еврейских погромов и революционных событий, в 1914 году родители вместе с Ирен, переехали в Петербург, а в 1917 году — в Москву, подальше от столичных политических потрясений. Однако после прихода к власти большевиков были вынуждены бежать на Запад, в декабре 1918 года — в Финляндию, затем в Швецию, далее — Францию, где оказались летом 1919 года. В Париже Ирен училась в Сорбонне. В 1926 году она вышла замуж за банкира Михаила Эпштейна, также эмигранта из России. У них было две дочери: Дениз, родившаяся в 1927 году и Элизабет, родившаяся в 1937 году. В 1929 году был опубликован её первый роман «Давид Гольдер», о еврейском банкире, который после сердечного приступа задумывается о своей жизни и обнаруживает, что нажитые деньги не принесли ему счастья и даже его жена и дочь воспринимают его лишь как источник денег. Роман получил широкую известность и был экранизирован. Затем последовали другие публикации, постепенно Ирен стала известной писательницей. Несмотря на это ей в 1938 году отказали в получении французского гражданства. В 1939 году Ирен перешла в католицизм. После оккупации Франции немецкими войсками Ирен с семьей уехала из Парижа и поселилась в деревне. Здесь она написала свой самый известный роман «Французская сюита» о бегстве из Парижа и оккупации. 13 июля 1942 года Ирен была арестована французской полицией как «лицо еврейского происхождения без гражданства» и 17 июля депортирована в Освенцим. Согласно лагерным документам, она умерла 17 августа 1942 года от гриппа, однако, в те годы этот диагноз ставился всем, умирающим в лагерях от тифа. Самый известный роман Ирен Немировски «Французская сюита» был написан во время войны. Рукопись долго лежала в её вещах, пока дочь Ирен Дениз Эпштейн не решилась разобрать вещи погибшей матери. Он был опубликован только в 2004 году и получил большую известность. Дмитро Бондарчук «Ірен Немировськи: французька письменниця родом з України»ВикипедияИрен Немировски «Французская сюита»

|

|

Киевские адреса

В. Некрасова

Видеоканал

«Виктор Некрасов»

(YouTube)

|